Praetorian : Around Space

Dernière mise à jour :

Un projet de recherche sur la spatialisation des musiques actuelles amplifiées en collaboration avec le groupe Praetorian

En 2022, le SCRIME élargit ses expérimentations sur la spatialisation sonore au cadre des musiques actuelles à travers le projet Praetorian : Around Space, en partenariat avec le groupe de métal Praetorian. Deux morceaux issus de leur album Furialis spatialisés en multipiste sont présentés lors du séminaire de fin d'année.

Spatialisation d'un concert de musiques amplifiées

En 2024 le projet se poursuit par une expérience de spatialisation du groupe en situation de concert. Une première résidence de travail aboutit à un concert expérimental en quadriphonie le 18 octobre 2024 dans le salle de l'Inconnue à Talence.

L'écriture de la spatialisation des 9 morceaux proposés lors de ce concert est effectuée en amont de l'évènement par capture gestuelle grâce à un logiciel développé spécifiquement pour le projet, en travaillant avec les pistes audio issues des sessions d'enregistrement studio de l'album Furialis.

Cette première étape permet à l'équipe du SCRIME de recueillir les retours des spectateurs sur la proposition artistique à l'issue de sa présentation en concert et fait l'objet d'une publication aux Journées d'Informatique Musicale en 2025 et d'une démonstration dans le cadre d'une journée dédiée au PEPR ICCARE.

Spatialisation guidée par le contenu musical

En 2025, un stage de Master 2 effectué par Lucas Brouet fait suite au concert du 18 octobre 2024 de Praetorian à l'Inconnue et vise à caractériser, par une approche algorithmique, les relations entre le contenu musical des différentes pistes des morceaux, et les trajectoires et espaces sonores associés proposés dans le cadre du concert spatialisé. La finalité du stage est de développer une preuve de concept permettant de générer des propositions de spatialisation grâce à un modèle d'apprentissage automatique.

L'objectif du stage est donc d'analyser une pratique existante de spatialisation et de modéliser celle-ci en identifiant des descripteurs pertinents. Le stage d'est déroulé en deux étapes : d'abord un travail de visualisation issu de l'analyse des données de départ, puis l'utilisation des descripteurs identifiés lors de cette phase d'analyse pour réaliser des prédictions.

La visualisation a permis d’explorer de nouvelles perspectives sur les liens possibles entre le contenu musical (comme le tempo, les sous-ensembles d'instruments actifs, etc.) et leur déplacement dans l’espace. Un aspect important de ce travail est que cette spatialisation a été réalisée de manière intuitive par un musicien. Cela en fait un objet d’étude intéressant, car elle reflète directement une approche musicale de l'organisation des déplacements des sources en fonction de leur contenu audio et de la structure des morceaux.

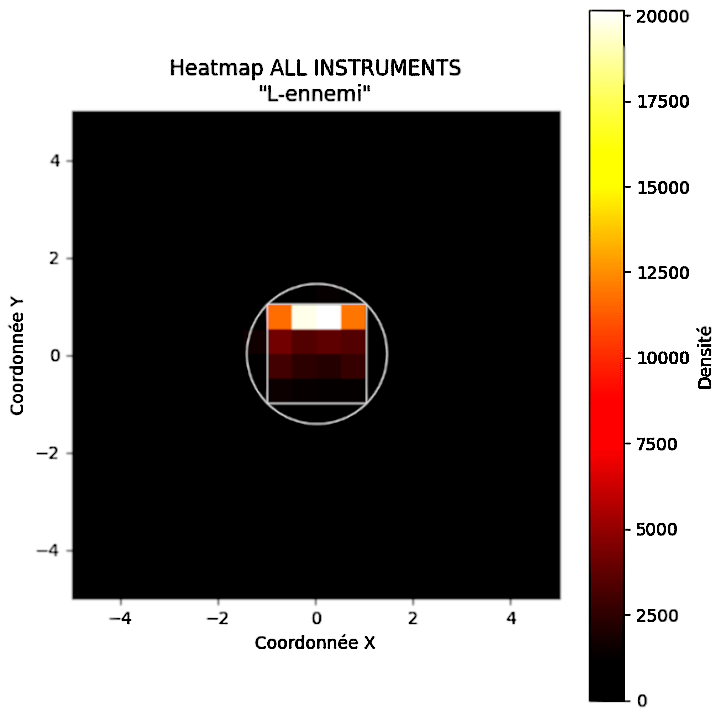

Ci-dessus une visualisation de la fréquence d'occupation de l'espace par l'ensemble des instruments sous forme de heatmap. On peut constater que les positions virtuelles des instrument se trouvent la plupart du temps au niveau de leur position physique, en front de scène.

Visualisation de l'évolution de différents descripteurs au cours du morceau L'ennemi : instruments actifs (blocs verts), vitesse des sources virtuelles (courbes bleu foncé), et segmentation du morceau en parties musicales fournie par le groupe (traits rouge verticaux en pointillés)

La deuxième étape du projet a consisté à entraîner un modèle de machine learning pour prédire des coordonnées spatiales à partir des caractéristiques musicales. L’objectif est d’utiliser l’intelligence artificielle non pas comme un substitut, mais comme un outil d’accompagnement du compositeur, capable de prolonger et de formaliser les intuitions déjà mises en place lors de la spatialisation.

Pour plus d'informations, télécharger le rapport de stage